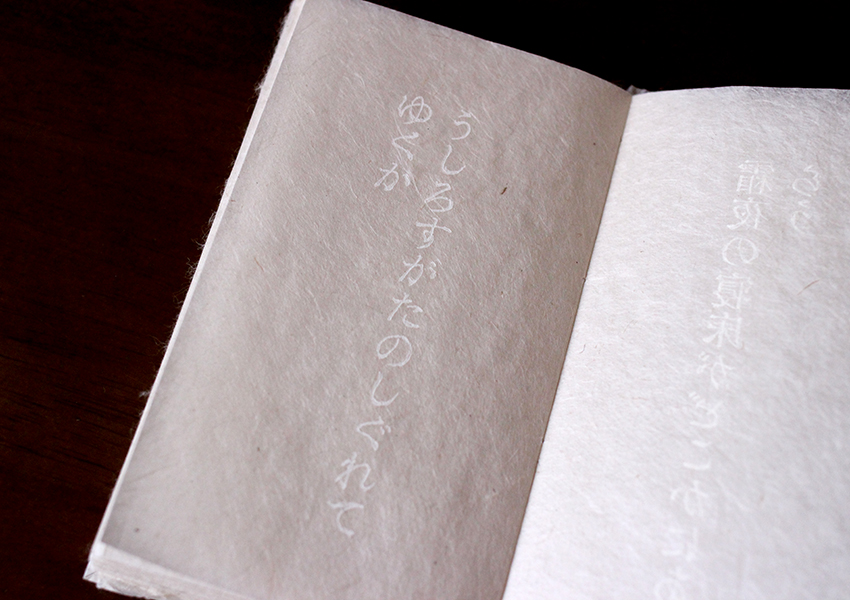

「草木塔 抄」種田山頭火

→本編はコチラ

放浪の俳人として伝わる山頭火の、その「出立」が全人生のうちからいうと後半生にあたることは、どのぐらい知られているだろうか。大正12年、泥酔して前後不覚となり、電車の前に立ちはだかって往来を妨害。新聞記者に助けられ曹洞宗報恩寺に入門。出家得度のち観音堂の堂守となるも、大正15年、行乞の旅を開始する。このとき山頭火43歳。同年4月、俳誌『層雲』にともに俳句を発表していた尾崎放哉が41歳で亡くなっている。

大正15年から亡くなる前年の昭和14年まで、東は岩手県平泉、西は鹿児島志布志まで、長くは三年、短くとも二ヶ月という長期の旅を繰り返す。雲水姿で托鉢をしながらとはいえ、各地を訊ねた際は『層雲』の句友たちにもてなされたり、酒乱の気から宿代、飲食代に困り、知己を頼って宿泊先まで金銭を送ってもらう、などということもあった。

木下信三「山頭火伝」(古川書房)の口絵には山頭火が行脚した道程が記された日本地図がある。記録の消失などにより足跡の不明な点もあるが、これを見てわかるのは、山頭火の行乞は当て処のない旅、といったものではなく、同じ道を繰り返し歩むこともあった、ということだ。ことに近畿地方から郷里の中国地方にかけては、何度も同じ道を歩いた道程が見てとれる。

山頭火の句には虫、鳥、雑草なども数多く詠み込まれている。それらの句材に対し、ほとんど近所の隣人にでも接するような距離感で詠み込まれているのがおもしろい。

音は朝から木の実をたべに来た鳥か

山のいちにち蟻もあるいてゐる

ふくろうはふくろうでわたしはわたしでねむれない

あるけばかつこういそげばかつこう

年を経て歩けば、その道の生き物たちは—虫鳥だけでない、草木も—皆代替わりする。かつて己を追い越していった蜻蛉は、雲は、実った草の実は、もうそこにはいない。いくたびも歩くその道の、今日の生きとし生けるものに語りかけずにはいられない、そのような山頭火の有り様に、反発と同時に共感を覚えるところがある。